|

023 ..:: 20.02.2017 :: 18:30

:::

SOVERATO :: Quella in cui viviamo è una società complessa,

multiculturale e globalizzata, dove i mutamenti sociali

hanno posto in discussione i precedenti assetti, le finalità

e gli scopi perseguiti dalle istituzioni scolastiche nel

recente passato. Tale dinamismo culturale acquista un ruolo

sempre più strategico in riferimento anche al fenomeno dei

flussi migratori di dimensione planetaria che, in ogni

latitudine del pianeta, rendono la demografia sempre più

eterogenea. In questo “villaggio globale” (Mc Luhan), la

convivenza e l’integrazione fra popoli e culture basate sul

riconoscimento dei diritti umani sono nuovi campi di ricerca

e di studio, ma anche nuovi valori, nuovi paradigmi : sono

lontani da una logica di assimilazione, e sono volti a

valorizzare la dignità e la ricchezza di ogni cultura. Al

problema delle diversità linguistico-culturali, sono

connesse molte delle domande cruciali, delle sfide e dei

paradossi che l’Europa è chiamata ad affrontare nel suo

cammino verso la progressiva integrazione (linguistica,

culturale, valoriale, istituzionale, politica) interna: è un

percorso necessario, “condicio sine qua non” di una

democratizzazione più adeguata ai nuovi complessi panorami

planetari. Bauman ha individuato nella nostra società le

connotazioni di una “industria dello smaltimento dei rifiuti

umani “ che scarica ed espelle gli scarti che residuano dai

processi di trasformazione planetaria, inutili, da

eliminare. L’ineguaglianza sociale, economica e politica e

la mancanza di equità si sono rivelate fattori

destabilizzante e radici di conflitto, come osservava nel

2000 Kofi Annan, segretario delle Nazioni Unite. Solo

attivando un processo formativo di smantellamento dei

pregiudizi e di organizzazione flessibile dell’accoglienza

si può ostacolare l’insorgere di pericolose idee di

intolleranza.

I saperi di Morin “Insegnare l’identità terrestre” e

“insegnare la comprensione” risultano ancora oggi molto

utili, al fine dell’acquisizione della piena consapevolezza

della società multiculturale e multietnica. Secondo

Vernadski l’uomo ha compreso per la prima volta di essere un

abitante del pianeta e, pertanto, agisce e pensa in maniera

planetaria. Già Bloom individuava nel “comprendere” uno dei

macro obiettivi. In questo contesto generale l’educazione

deve sensibilizzare al valore dell’etica della tolleranza e

della comprensione planetaria, facendo sviluppare ad ogni

suo utente la propria coscienza antropologica .

Dal 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato

di Amsterdam, la politica in materia di immigrazione è

diventata un ambito in cui l'Unione europea ha una piena

responsabilità. La mobilità e lo scambio fanno parte

integrante del «programma di lavoro dettagliato sul

monitoraggio degli obiettivi dei sistemi di istruzione e

formazione in Europa», approvato dai capi di Stato o dai

governi. (Consiglio Europeo di Barcellona 2002). Nei

documenti ufficiali dell’ONU e dell’Unesco ci sono

dichiarazioni ufficiali che invitano gli Stati a realizzare

un modello di educazione che tenga conto del valore della

multuculturalità e della plurietnia. Pare opportuno, dunque,

affermare che a fronte di questa società multiculturale e

plurietnica può essere prefigurata una “pedagogia

interculturale” che, rigettando ogni forma di staticità e

gerarchizzazione fra le culture, nonché di chiusura e

cristallizzazione, promuova invece il dialogo.

La sfida della scuola dell’autonomia diventa, così, proprio

quella di coniugare l’analisi e la sintesi, quindi coniugare

le esigenze globali e sovranazionali con quelle

specificamente localistiche.

La problematica dell’integrazione interculturale è stata

oggetto di attenzione e preoccupazione da parte dei diversi

legislatori sin dal 1991 con la legge n.176 (Ratifica ed

esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,

fatta a New York il 20 novembre 1989), nel 1990 con la C.M.

n. 205 del 26 luglio 1990: “La scuola dell'obbligo e gli

alunni stranieri. L'educazione interculturale” e ancora con

la C.M. n. 73 del 2 marzo 1994: “Dialogo interculturale e

convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola”.

Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 “Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”,

riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in

vigore in materia, e la Legge n. 40/98 focalizza gli aspetti

organizzativi della scuola circa l’insegnamento

dell’italiano come seconda lingua, il mantenimento della

lingua e cultura di origine, la formazione dei docenti e

l’integrazione sociale.

La legge di riforma dell’ordinamento scolastico, n. 53/2003,

contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di

tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani

di studio per la costruzione di percorsi educativi e

didattici appropriati a ciascuno studente.

Nelle “Indicazioni Nazionali per la scuola primaria”(2004)

si evince che i bambini del primo ciclo sono già pronti a

riconoscere a sé la dignità di persona e a riconoscerla agli

altri. La disponibilità affettiva, psicologica,

intellettuale e relazionale del ragazzo è una risorsa

educativa per gli insegnanti, a vantaggio dell’ educazione

interculturale. Appare chiaro, d’altronde, con la Circolare

Ministeriale n. 24 del 1° marzo 2006 e le “Linee Guida”

(Nota n. 829 del 16 febbraio 2006), che la presenza di

studenti con radici culturali diverse sia un fenomeno ormai

strutturale, non più episodico, e che debba trasformarsi in

opportunità per tutti. L'effettività del diritto allo studio

è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali.

Infine, il Documento Ministeriale 2007: "La via italiana per

la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni

stranieri" sottolinea la complementarietà di linee di azione

che comprendano l’integrazione degli allievi stranieri e la

prospettiva di cambio interculturale.

Nelle Indicazioni per il Curricolo (2007) si evince che

alcune discipline, come la geografia e la musica

costituiscono strumenti potenti per favorire e sviluppare

processi di educazione interculturale. Le istituzioni

scolastiche si avvaleranno di occasioni formative

differenziate supplementari, laboratori linguistici,

presenza di mediatori culturali, attuazione di specifiche

modalità di valutazione, approfondimenti sulla cultura degli

alunni, dossier per la comunicazione scuola . Rimane

fondamentale il criterio generale di inserire l’alunno

secondo l’età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99).

L’immersione (full immersion), in un contesto di seconda

lingua parlata da adulti e compagni, facilita

l’apprendimento del linguaggio funzionale.

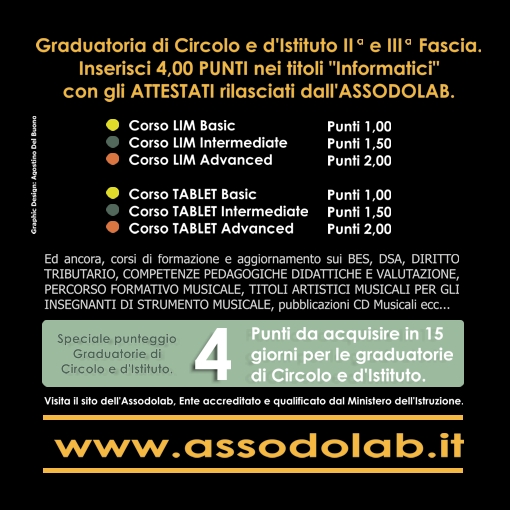

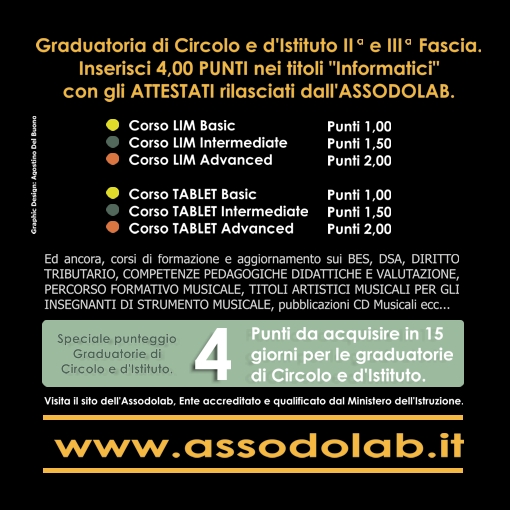

Di recente le scuole italiane hanno colto le opportunità

offerte da strumenti destinati a trasformare il tradizionale

modo di fare scuola come le lavagne interattive multimediali

.

La LIM offre un contributo straordinario alla costruzione di

un ambiente di apprendimento interculturale e di una

comunità di pratica adeguata alla società della conoscenza:

sviluppa una didattica centrata sullo studente e sui suoi

bisogni; favorisce la metaconoscenza negli studenti sempre

più protagonisti e costruttori del loro sapere; sperimenta

nuovi modi di rappresentare la conoscenza e nuovi linguaggi

(libri, contenuti digitali, ecc…)

Degni di menzione risultano, a tal proposito, i documenti

europei, che individuano le abilità trasversali o

“macrocompetenze“ indispensabili all’uomo che deve

affrontare le sfide della società conoscitiva e complessa

del 21° secolo.

Le “Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio

del 2006” elaborano otto “competenze chiave” per

l’apprendimento permanente (life long learning) necessarie

allo sviluppo personale, alla cittadinanza attiva e

all’inclusione sociale tra cui la comunicazione nella

madrelingua; la comunicazione nelle lingue straniere;

competenze interpersonali, interculturali e sociali e

competenza civica; La normativa italiana ha proseguito sulla

stessa linea:l’anno successivo alle Raccomandazioni europee,

nel Regolamento dell’obbligo Fioroni stabilisce le otto

competenze chiave della cittadinanza attiva: imparare ad

imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare,

agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi,

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed

interpretare l’informazione.

Nella stessa ottica si colloca l’indagine ISFOL che

individua le competenze trasversali nelle abilità di

diagnosi, di comunicazione, di decisione, di problem

solving. Il Consiglio dell’Unione Europea, nelle conclusioni

del 12 maggio 2009 (ET 2020), muove dalla consapevolezza che

per affrontare le sfide attuali e future è fondamentale una

cooperazione europea basata sul metodo di coordinamento

aperto (MCA).

L’Europa prosegue nella ricerca di senso e significati

dell’educazione: nelle Conclusioni del Consiglio (11 maggio

2010) sulla dimensione sociale dell'istruzione e della

formazione si promuovono il ruolo dell'istruzione e della

formazione quali strumenti chiave per il conseguimento

dell'inclusione sociale: l’intento è di contrastare

eventuali tendenze alla marginalizzazione culturale; puntare

sull'acquisizione delle competenze di base fondamentali, in

particolare nel caso di alunni provenienti da un contesto

migratorio.

Il Sistema d’Istruzione italiano sta ancora al passo con

l’Europa con una normativa mirata e coerente.

Ma perché questa prospettiva possa affermarsi in modo

capillare e diffusa è necessario un mirato piano di

formazione rivolta soprattutto a docenti e a dirigenti

scolastici, oltre a predisporre materiali ad uso didattico

concepiti con questa logica. Inserire le macrocompetenze

sistematicamente nei processi didattici quali strumenti di

reale integrazione e inclusione e promuovere in tutta la

scuola un ethos della formazione è la fase operativa che

necessita di un reale e incisivo sostegno.

L’ azione propulsiva del DS nei confronti dei docenti e dei

genitori è determinante nell’attivazione di percorsi

interculturali e plurilinguistici adeguati ai bisogni

formativi. Il DS avrà particolare cura di promuovere

progetti coerenti con i più aggiornati esiti della ricerca

scientifica, pedagogica e disciplinare, organizzare piani di

formazione in servizio in materia di minoranze linguistiche,

rivolti a docenti. (CCNL 2006/09 ART. 19). Grazie al ruolo,

alle funzioni e alle responsabilità assegnategli dal

D.lgs.165/01 e dal D.lgs 150/09, e dall’autonomia funzionale

regolamentata dal D P R 275/99 ai sensi della L.n.59/97,

egli favorirà una serie di iniziative volte all’accoglienza

e alla realizzazione di attività interculturali efficaci. In

clima di federalismo amministrativo e politico

istituzionale, la parola chiave sarà “sussidiarietà”

verticale e orizzontale (Riforma costituzionale, Art. 117 e

Art. 118) “Condicio sine qua non” sarà il concorso plurimo,

differenziato e convergente dell’apporto di più contesti:

formali, non formali ed informali. Il DS, abilissimo

negoziatore, instaura e coordina rapporti fecondi con i

soggetti istituzionali e non, presenti sul territorio,

soprattutto con quelle istituzioni in grado di offrire

rilevanti opportunità sul versante della formazione.

Pertanto, l’attuazione dell’uguaglianza (art 2 e 3della

Costituzione ), nel rispetto delle differenze di tutti e

dell’identità di ciascuno,diventa un obiettivo primario del

DS e richiede l’impegno di tutti gli operatori della scuola

ma anche e soprattutto l’integrazione fra scuola e

territorio tramite un’ ottima progettazione formativa

integrata .

Ovviamente, in primis, sarà necessario interloquire

all’interno dell’istituzione scolastica con gli operatori

quali il DSGA, i collaboratori e i docenti incaricati delle

funzioni strumentali. Al fine di migliorare la qualità della

scuola e, al contempo, renderla più competitiva e più

“attraente”, Il DS si propone come obiettivo quello di

potenziare la comprensione e produzione della lingua

italiana e di attuare un clima di confronto e dialogo tra le

diverse culture al fine di creare un ambiente propulsivo di

cultura, di democrazia, di valori condivisi di cittadinanza,

di libertà. La crescita e la valorizzazione della persona

umana si perseguono secondo percorsi formativi rispondenti

alle attitudini di ciascuno e finalizzate al pieno successo

formativo, offrendo pari opportunità e curando tutti i suoi

aspetti :cognitivi, affettivi, relazionali, etici e

religiosi.

L’apporto del nuovo insegnanento “Cittadinanza e

Costituzione “ (legge 30.10.2008 n. 169), sarà notevole :

offre l’occasione per una messa a punto del fondamentale

rapporto che lega la scuola alla Costituzione, sia dal punto

di vista della sua legittimazione, sia dal punto di vista

del compito educativo ad essa affidato. Le scuole sono

chiamate in proposito a concorrere, anzitutto con la

riflessione, con l’approfondimento dei problemi e con la

sperimentazione, a questa messa a punto, in vista di un più

maturo assetto ordinamentale della materia.

Il Ds è tenuto, quindi, ad adottare strategie e decisioni

idonee e coerenti, sia amministrativo-gestionali, quanto

pedagogico-didattiche e controllare, altresi’, la qualità

dei processi formativi in atto.

L’attività negoziale del dirigente scolastico, prevista

dall’Art.33 del D.I. n. 44/01, prevede, infatti, la stipula

di accordi, intese, protocolli e convenzioni, adesione a

reti di scuole o consorzi, partecipazione della scuola ad

iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie,

enti, università, associazioni socio-artistico-culturali, di

volontariato, la parrocchia, il tribunale dei minori, l’ASP,

la Prefettura, il consultorio, enti pubblici e privati,

profit e non profit, biblioteche, quindi tutti gli

“stakeholders con cui l’istituzione scolastica si relaziona.

Promuoverà l’ accesso a risorse economiche mediante apposite

forme di progettazione (Piani FSE, Progetti di cui all’art.

9 del del CCNL/2007- aree a rischio). Si preoccuperà di

motivare il personale docente e non docente coinvolto

attraverso la condivisione della mission. Attraverso un

modello organizzativo si definiranno ruoli funzioni e

responsabilità per la realizzazione dell’accoglienza e

l’integrazione sin dal momento dell’iscrizione.

Preoccupazione prioritaria del DS dovrà essere anche la

formazione del personale della scuola al riguardo

dell’integrazione interculturale. (CCNL 2006/09 ART. 19)

Ultima tappa sarà il controllo della qualità dei processi

formativi in atto.

Nell’ottica di una valorizzazione delle civiltà e dei valori

umani universali, questi approcci e strumenti didattici

saranno rivolti alla comunità scolastica e non

esclusivamente agli allievi appartenenti alle minoranze. E’

la promozione di questa “cultura di rete” basata su nuove

forme di comunicazione tecnologica che configurano il DS

come web-editor, e gli consentono di comunicare con gli

utenti all’interno e verso l’esterno dell’istituzione

scolastica, favorendo una diversa modalità di approccio al

territorio. In ultima analisi il suo compito si sostanzierà,

in questo ambito, nel promuovere, socializzare e diffondere

il valore dell’INTERCULTURA ,connesso allo studio delle

condizioni ritenute migliori per favorirne lo sviluppo.

Quella in cui viviamo è una società complessa,

multiculturale e globalizzata, dove i mutamenti sociali

hanno posto in discussione i precedenti assetti, le finalità

e gli scopi perseguiti dalle istituzioni scolastiche nel

recente passato. Tale dinamismo culturale acquista un ruolo

sempre più strategico in riferimento anche al fenomeno dei

flussi migratori di dimensione planetaria che, in ogni

latitudine del pianeta, rendono la demografia sempre più

eterogenea. In questo “villaggio globale” (Mc Luhan), la

convivenza e l’integrazione fra popoli e culture basate sul

riconoscimento dei diritti umani sono nuovi campi di ricerca

e di studio, ma anche nuovi valori, nuovi paradigmi : sono

lontani da una logica di assimilazione, e sono volti a

valorizzare la dignità e la ricchezza di ogni cultura. Al

problema delle diversità linguistico-culturali, sono

connesse molte delle domande cruciali, delle sfide e dei

paradossi che l’Europa è chiamata ad affrontare nel suo

cammino verso la progressiva integrazione (linguistica,

culturale, valoriale, istituzionale, politica) interna: è un

percorso necessario, “condicio sine qua non” di una

democratizzazione più adeguata ai nuovi complessi panorami

planetari. Bauman ha individuato nella nostra società le

connotazioni di una “industria dello smaltimento dei rifiuti

umani “ che scarica ed espelle gli scarti che residuano dai

processi di trasformazione planetaria, inutili, da

eliminare. L’ineguaglianza sociale, economica e politica e

la mancanza di equità si sono rivelate fattori

destabilizzante e radici di conflitto, come osservava nel

2000 Kofi Annan, segretario delle Nazioni Unite. Solo

attivando un processo formativo di smantellamento dei

pregiudizi e di organizzazione flessibile dell’accoglienza

si può ostacolare l’insorgere di pericolose idee di

intolleranza.

I saperi di Morin “Insegnare l’identità terrestre” e

“insegnare la comprensione” risultano ancora oggi molto

utili, al fine dell’acquisizione della piena consapevolezza

della società multiculturale e multietnica. Secondo

Vernadski l’uomo ha compreso per la prima volta di essere un

abitante del pianeta e, pertanto, agisce e pensa in maniera

planetaria. Già Bloom individuava nel “comprendere” uno dei

macro obiettivi . In questo contesto generale l’educazione

deve sensibilizzare al valore dell’etica della tolleranza e

della comprensione planetaria, facendo sviluppare ad ogni

suo utente la propria coscienza antropologica.

Dal 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato

di Amsterdam, la politica in materia di immigrazione è

diventata un ambito in cui l'Unione europea ha una piena

responsabilità. La mobilità e lo scambio fanno parte

integrante del «programma di lavoro dettagliato sul

monitoraggio degli obiettivi dei sistemi di istruzione e

formazione in Europa», approvato dai capi di Stato o dai

governi. (Consiglio Europeo di Barcellona 2002). . Nei

documenti ufficiali dell’ONU e dell’Unesco ci sono

dichiarazioni ufficiali che invitano gli Stati a realizzare

un modello di educazione che tenga conto del valore della

multuculturalità e della plurietnia. Pare opportuno, dunque,

affermare che a fronte di questa società multiculturale e

plurietnica può essere prefigurata una “pedagogia

interculturale” che, rigettando ogni forma di staticità e

gerarchizzazione fra le culture, nonché di chiusura e

cristallizzazione, promuova invece il dialogo.

La sfida della scuola dell’autonomia diventa, così, proprio

quella di coniugare l’analisi e la sintesi, quindi coniugare

le esigenze globali e sovranazionali con quelle

specificamente localistiche.

La problematica dell’integrazione interculturale è stata

oggetto di attenzione e preoccupazione da parte dei diversi

legislatori sin dal 1991 con la legge n.176 ( Ratifica ed

esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,

fatta a New York il 20 novembre 1989 ), nel 1990 con la C.M.

n. 205 del 26 luglio 1990: “La scuola dell'obbligo e gli

alunni stranieri . L'educazione interculturale” e ancora con

la C.M. n. 73 del 2 marzo 1994: “Dialogo interculturale e

convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola”.

Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 “Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”,

riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in

vigore in materia, e la Legge n. 40/98 focalizza gli aspetti

organizzativi della scuola circa l’insegnamento

dell’italiano come seconda lingua, il mantenimento della

lingua e cultura di origine, la formazione dei docenti e

l’integrazione sociale.

La legge di riforma dell’ordinamento scolastico, n. 53/2003,

contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di

tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani

di studio per la costruzione di percorsi educativi e

didattici appropriati a ciascuno studente.

Marfa

|